بقلم : رئيس التحرير

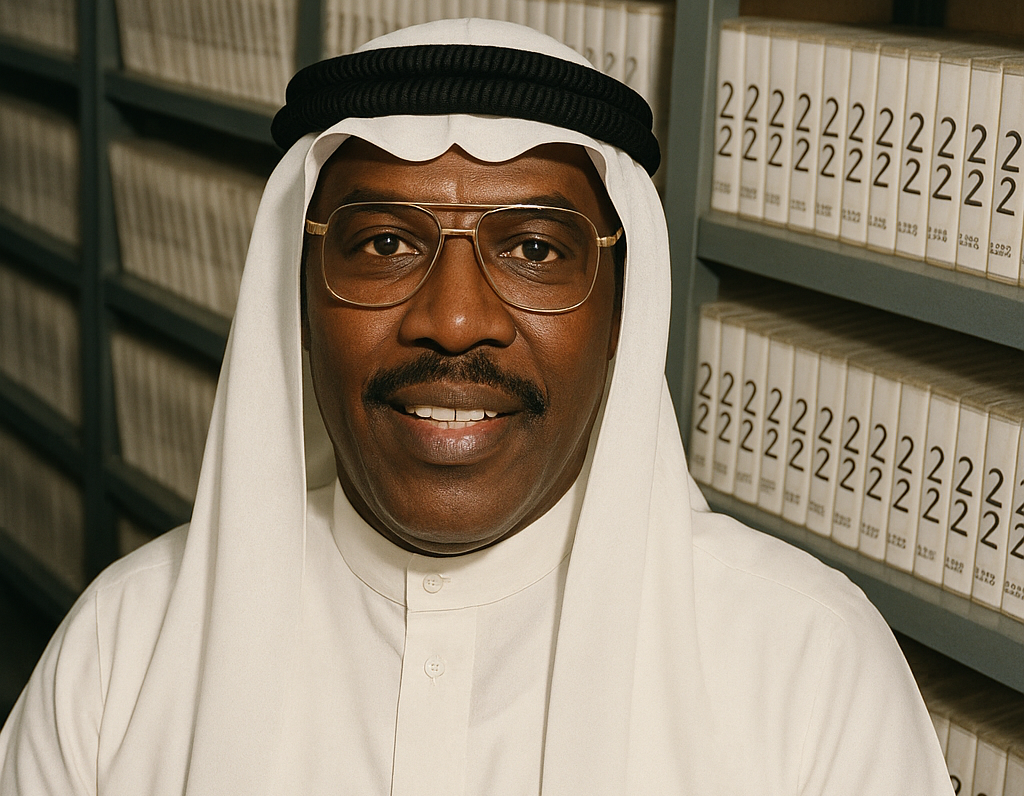

في مرحلةٍ كانت الأغنية السعودية تبحث فيها عن هويتها وسط موجات التغيير، وُلد تياران متوازيان: أحدهما يسعى للانتشار، والآخر يُمسك بجذور الطرب والأصالة. في هذا السياق، ظهر عمر كدرس،ليس كملحن فقط بل كصوت راسخ ودافيء يحمل ملامح نادرة في الساحة لايتشابه مع اي صوت آخر .

لم يكن الطريق أمام فنانا الكبير ممهدًا ولم يكن من أولئك الذين يملكون شبكة علاقات داخل الإذاعة أو يحرصون على التواجد الدائم في المجالس الفنية. كان صبورًا، محتفظًا بألحانه لنفسه، لا يُسرّبها إلا عندما يشعر أن الوقت مناسب، وأن المستمع يستحق. لم يعرض ألحانه في الأسواق، بل كان يُهديها بهدوء، كما يُهدي شاعر قصيدته لصديق يعرف قيمتها.

كانت الانعطافة الحقيقية مع طلال مداح، الفنان الذي لا يقبل أي لحن ، ولا يجامل في ما يغني سمع طلال لحناً بصوت كدرس، فطلب لقاءه، ومنذ تلك اللحظة نشأت بينهما علاقة فنية قائمة على الإحساس العميق لا على كثرة الكلمات لحّن له “يا سارية خبريني”، و”إغنم زمانك”، و”يا موقد النار”، و”عنب في غصونه”، وغيرها من الأعمال التي لم تكن مجرد أغنيات، بل صفحات من كتاب وجدان الخليج واصبحت فيما بعد علامه فارقه في تاريخ الغناء السعودي .

أما محمد عبده، فقد تعامل مع كدرس من موقع تقدير متبادل، فغنّى من ألحانه “ليلة خميس”، و”جيب لي شاهد”، و”تدلل”، و”وهم”، و”أعلل قلبي”، وجميعها ألحان تُظهر دقة البناء اللحني الذي يُقدّمه كدرس، وبراعته في تطويع المقام لخدمة الشعور لا الاستعراض.

مع عبدالمجيد عبدالله، كانت التجربة أقل من حيث العدد، لكنها ثابتة في الأثر، حيث لحّن له أغنية واحدة شهيرة هي “محبتي”، وقد مثّلت لحظة التقاء بين الجيل الجديد وواحد من أكثر الملحنين اتزانًا.

لحّن أيضًا لعدد من الفنانين الذين لم يكونوا في واجهة الضوء، لكن أصواتهم كانت جديرة بالاحترام، منهم محمد عمر في أغنيات مثل “موجة البحر” و”ما في يدي”، وعبادي الجوهر في “طعم الهوى”، وعلي عبدالكريم في “يقولون”. هذه الأعمال تكشف عن قدرة كدرس على التكيّف دون أن يتنازل عن أسلوبه.

أما صوته، فلم يكن غنائيًا استعراضيًا على الطريقة التقليدية، بل كان صوتًا عميقًا، هادئًا، يحمل من التأمل أكثر مما يحمل من الزخرفة. كان يمتلك طبقة صوتية متوسطة أقرب إلى القرار، فيها شيء من الحنان وكثير من الصدق، لا يعتمد على الاتساع، بل على النبرة، ولا يراهن على العلو، بل على التماسك.